Archivos de Ciencias de la Educación, vol. 18, nº 26, e146, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2346-8866

Archivos de Ciencias de la Educación, vol. 18, nº 26, e146, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2346-8866Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Ciencias de la Educación.

Archivos de Ciencias de la Educación, vol. 18, nº 26, e146, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2346-8866

Archivos de Ciencias de la Educación, vol. 18, nº 26, e146, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2346-8866Artículos

Educación y Derechos Humanos: entre supuestos y exigencias. Aportes de una perspectiva filosófica crítica, intercultural y situada para su enseñanza

Resumen: ¿Cómo resolver la enseñanza de los Derechos Humanos en las actuales coordenadas contextuales? Nos interesa contribuir en este debate considerando que los Derechos Humanos son contenidos obligatorios en todas las modalidades y niveles educativos en Argentina. Para ello, presentamos un racconto del lugar de los Derechos Humanos en el mapa normativo contemporáneo. Seguidamente, señalamos un conjunto de supuestos vinculados a los Derechos Humanos que operan en sentidos divergentes a los prescritos por las políticas educativas, pautados por los estándares regionales e internacionales vigentes en la materia y propios de todo Estado social de derecho. Reconocer estos supuestos implica asumirlos como barreras epistemológicas que deben ser removidas para atender los requerimientos de un enfoque de Educación en Derechos Humanos; por ello, serán tensionados desde argumentos que contribuyan en reflexionar sobre su alcance. Finalmente, compartimos por qué una perspectiva filosófica crítica, intercultural y situada colabora en repensar la enseñanza de los Derechos Humanos en el robusto marco normativo que la sustenta, y abona la laboriosa misión de remover aquellos supuestos que zozobran su efectivización. Cumpliéndose en 2023 cuarenta años del retorno de la democracia a la Argentina, entendemos este ejercicio como una colaboración en la construcción de ciudadanías requeridas para la vida democrática en este complejo siglo XXI.

Palabras clave: Derechos Humanos, Enseñanza, Educación en Derechos Humanos, Filosofía intercultural.

Education and Human Rights: between assumptions and demands. Contributions of a critical, intercultural and situated philosophical perspective for teaching

Abstract: How to resolve the teaching of Human Rights in the current contextual coordinates? We are interested in contributing to this debate considering that Human Rights are mandatory content in all educational modalities and levels in Argentina. To do this, we present a story of the place of Human Rights in the contemporary regulatory map. Next, we present a set of assumptions linked to Human Rights that operate in directions that differ from those prescribed by educational policies, guided by the regional and international standards in force on the matter and typical of any social State of law. Recognizing these assumptions implies assuming them as epistemological barriers that must be removed to meet the requirements of a Human Rights Education approach; therefore, they will be stressed from arguments that contribute to reflecting on their scope. Finally, we share why a critical, intercultural and situated philosophical perspective collaborates in rethinking the teaching of Human Rights in the robust regulatory framework that supports it, and contributes to the laborious mission of removing those assumptions that undermine its implementation. As 2023 marks forty years since the return of democracy to Argentina, we understand this exercise as a collaboration in the construction of citizenships required for democratic life in this complex 21st century.

Keywords: Human Rights, Teaching, Human Rights Education, Intercultural Philosophy.

¿En la mira? Derechos Humanos, educación y coyunturas

La vida cotidiana transcurre mediante una gran diversidad de acciones que constituyen verdaderos ejemplos de efectivización de derechos. Estudiar, votar, trabajar, agremiarse, circular por la vía pública, recibir vacunas, son prácticas amparadas en derechos. Sin embargo, no siempre reflexionamos sobre ello: cuando los derechos adquiridos se vuelven parte del paisaje cotidiano es común perder de vista las luchas políticas, culturales y económicas que los construyeron como un marco jurídico dirigido a proteger determinados aspectos de la vida. Si revisamos particularmente las concepciones sobre los Derechos Humanos, vemos que este proceso de desconocimiento u omisión de la dimensión histórica de todo derecho se complementa con otro fenómeno, alarmante por sus consecuencias políticas y culturales, que consideramos una peligrosa socavación del proyecto emancipatorio de los Derechos Humanos. Nos referimos a ciertos supuestos que se reproducen a través de diferentes canales –centralmente, medios de comunicación y redes sociales– y operan como detractores de los principios que los sustentan. Esta situación resulta particularmente alarmante cuando ocurre en contextos educativos. Quisiéramos entonces partir de tres interrogantes: ¿qué implica concebir los Derechos Humanos desde una mirada romántica e idealizada? ¿Cómo incide en la enseñanza considerar que “los Derechos Humanos están pero nunca se cumplen”? ¿Qué resonancias educativas revista la idea de que “los Derechos Humanos son solo declarativos”? Consideramos estos supuestos en términos de barreras no solo epistemológicas sino también políticas, por ello nos interesa acompañar su análisis con argumentos que colaboren en visibilizar dichas afirmaciones, desde la convicción de la centralidad de los Derechos Humanos en la proyección de ciudadanías críticas, requeridas para la vida democrática en este siglo XXI.

Para ello, en el primer apartado se problematizan los contextos educativos actuales desde la pregunta: ¿cómo nos interpela a las/os docentes la transmisión y formación en Derechos Humanos, hoy? Asimismo, se describen los principales avances del marco jurídico internacional y nacional vinculados con la incorporación de los Derechos Humanos en la enseñanza, con la finalidad de identificar qué avances expresan el carácter progresivo de los Derechos Humanos y cómo éste se materializa en legislaciones concretas. Ello nos permite considerar por qué y para qué enseñar Derechos Humanos.

En el segundo apartado, analizaremos tres supuestos sobre los Derechos Humanos a la luz de los contextos educativos y normativos descritos, desde una perspectiva crítica que nos permita esbozar una definición de éstos (Ellacuría, 2012; Sánchez Rubio, 2007; Walsh, 2015), delinear sus posibles alcances y establecer algunos desafíos pedagógicos referidos a su jerarquía en la agenda educativa actual (Santos, 2023a, 2023b).

En el tercer y último apartado, destinado a las reflexiones finales, intentaremos considerar cómo la desarticulación de los supuestos sobre los Derechos Humanos desde una perspectiva filosófica crítica, intercultural y situada, colabora en la construcción de un enfoque propio para su enseñanza.

Los Derechos Humanos en el contexto educativo y normativo de Argentina

¿Qué ocurre con la enseñanza de los Derechos Humanos en los contextos actuales? Frente a la pregunta por los motivos para que la educación se ocupe de abordar temáticas vinculadas a los Derechos Humanos, encontramos más que las prescripciones curriculares vigentes como respuesta. Al considerar ejemplos concretos, entendemos que nos toca enseñar los Derechos Humanos en las aulas porque vivimos escenarios de alta conflictividad sociopolítica que requieren ser no solo pensados y descritos, sino sobre todo transformados. Cotidianamente se vulneran derechos mediante acciones sustentadas en el racismo, la homofobia, la transfobia, la segregación social y la discriminación expresada en diversas formas. Las/os educadores del siglo XXI seguramente coincidan en que nadie debería ser agredido por su color de piel, su elección sexual, su identidad de género, su procedencia social, sus prácticas culturales, sus creencias religiosas, su situación de discapacidad –sea transitoria o permanente–, su situación migrante, etc. No obstante, es preciso reconocer que en ocasiones estas prácticas tienen lugar en las propias comunidades y territorios donde se trabaja, por no mencionar los establecimientos educativos.

Hemos señalado en otro trabajo algunas particularidades del conflictivo escenario por el que discurre la tarea educativa contemporánea: nos referimos a las aristas de un ordenamiento económico y cultural de orden global –no tan nuevo– que responde al mandato civilizatorio de una narrativa maestra neoliberal, caracterizada por

su performance magistral a la hora de impregnar de sentidos propios las subjetividades, reconfigurando con gran habilidad su discurso para adaptarlo a las nuevas demandas que surgen del entorno y tener, de ese modo, algo que decir a todos/as. Y [por] su modélica capacidad de enseñar. Como lo haría una buena maestra o maestro, esta racionalidad (nos) educa en qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, ser un sujeto en este mundo; es decir, a qué sujetarnos (Santos, 2022, p.13).

Esto equivale a decir que el neoliberalismo defiende un proyecto civilizatorio donde los Derechos Humanos no caben más que en términos cosméticos, pues el poder modélico de esta racionalidad acelera la sustitución de los valores característicos del esquema clásico liberal de Estado –sostenido centralmente en una idea de democracia basada en la defensa de los derechos civiles y políticos del individuo– por principios del mercado, donde ser buen/a ciudadano/a equivale exclusivamente a obtener rédito por desempeños personalísimos frente a una determinada tarea (Hinkelammert, 2001). En este marco, el atributo más valioso es el éxito particular, no la igualdad, ni la justicia, ni la solidaridad. Nos encontramos así frente a una deriva del modelo clásico liberal, que prácticamente homologaba la participación política y económica con la capacidad de acumulación según un ideal de progreso, hacia una trama donde ya no cabe siquiera la idea de un sujeto político universal poseedor de derechos individuales, porque los derechos quedan enunciados discursivamente como universales pero en la práctica se materializan como privilegios. Así lo expresa David Sánchez Rubio (2007), cuando señala que

la universalidad de los Derechos Humanos se construye sobre discursos que defienden inclusiones en abstracto de todas las personas, pero sobre la base trágica y recelosa de exclusiones concretas, individuales y colectivas, marcadas por la nacionalidad, el racismo, el androcentrismo, el clasismo, la riqueza suntuaria como fin en sí mismo o el concepto de ciudadanía (p. 184).

En tiempos de racionalidad neoliberal (Cenci y Petry, 2020) la premisa “sálvese quien pueda” se solidifica y cristaliza como una forma de triunfar en la vida basada en el esfuerzo personal y la capacidad de autosuperación. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones cuando los medios de comunicación exaltan, por ejemplo, el caso de un niño proveniente de una familia humilde que juega muy bien al fútbol y, gracias a una amalgama entre esfuerzo personal, suerte y perseverancia, llega a probarse en un club de primera línea en Europa, salva a su familia de la pobreza y se hace millonario. Como caso extraordinario puede ser pintoresco, el problema con estas lógicas meritocráticas es que fortalecen la idea de que triunfar es una obligación y, si ello no ocurre, el sujeto fracasó. Estas excepciones a la regla del existente promedio son apenas eso, excepciones, porque ¿qué hacemos con un solo niño “salvado” cuando otros tantos permanecen en situación de pobreza y no tienen ningún atributo deportivo extraordinario? ¿Es cada niño o niña culpable por no destacarse excepcionalmente en alguna disciplina o competencia, sea ésta física o intelectual? La lógica exitista que impone la racionalidad neoliberal es intencionalmente limitada pero para quienes defendemos los Derechos Humanos es impracticable porque: ¿qué hacemos con los que no ganan? Aquel es un modelo de ciudadanía excluyente que habilita, en última instancia, la impunidad de “elegir con qué otros se desea vivir” (Santos, 2022, p. 14).

Estos contextos representan grandes tensiones para la educación y sus políticas (Feldfeber y Gluz, 2011). Sabemos que el modelo ilustrado de los siglos XIX y XX apostaba por un sujeto político capaz de subordinarse al contrato social por elección, con pleno uso de sus facultades bienpensantes (la razón) y en acuerdo con un modelo económico sostenido en la promesa de cierto progreso ilimitado (Cullen, 2004). Hoy, la lógica de la competencia y el marketing permea los vínculos tanto en la esfera pública como en la vida privada, sostenida en la concepción del/la otro/a como un rival. Se trata de máximas que dinamitan tanto aquellas ideas modernas y moderadas que pregonaban la tolerancia como pilar de una convivencia –al menos teóricamente– civilizada como a los dispositivos donde éstas encontraron su materia para desplegarse (Balibar, 2013). ¿Y qué significa esto en nuestro planteo? Que el mercado dispone consumos para quienes pueden pagar pero en pleno siglo XXI la escuela no puede elegir a quiénes educa: en un Estado social de derecho la educación es un bien común que pertenece a todos/as, y tenemos en la región una legislación robusta en esta materia que impone estándares fundamentales a respetar, expresados en contenidos que deben ser enseñados, a todas y todos. Sobre el contexto normativo referido específicamente a los Derechos Humanos y su enseñanza nos extenderemos a continuación.

El contexto normativo referido a la enseñanza de los Derechos Humanos

En un escenario global sumamente complejo, América Latina es heredera de un largo proceso de construcción colonial del conocimiento sobre el cual se sustentan múltiples exclusiones (Dussel, 1998, 2022; Lander, 2000; Wallerstein, 2006). Aquí situamos un primer desafío para las pedagogías latinoamericanas en debate con el contexto neoliberal antes descrito: recuperar y reivindicar, en la enseñanza, la centralidad del sujeto como sujeto de derechos y no de privilegios. Para ello, quisiéramos compartir precisiones sobre avances en materia legislativa que, en el marco del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos –dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos –dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)– y de la legislación interna de Argentina, conforman nuevos territorios sobre los cuales expandir el derecho a la educación y la Educación en Derechos Humanos (EDH).

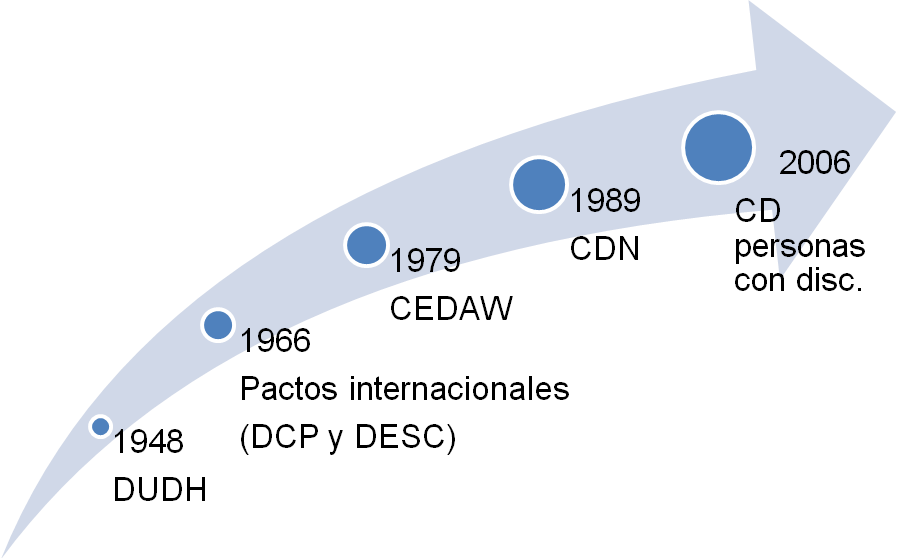

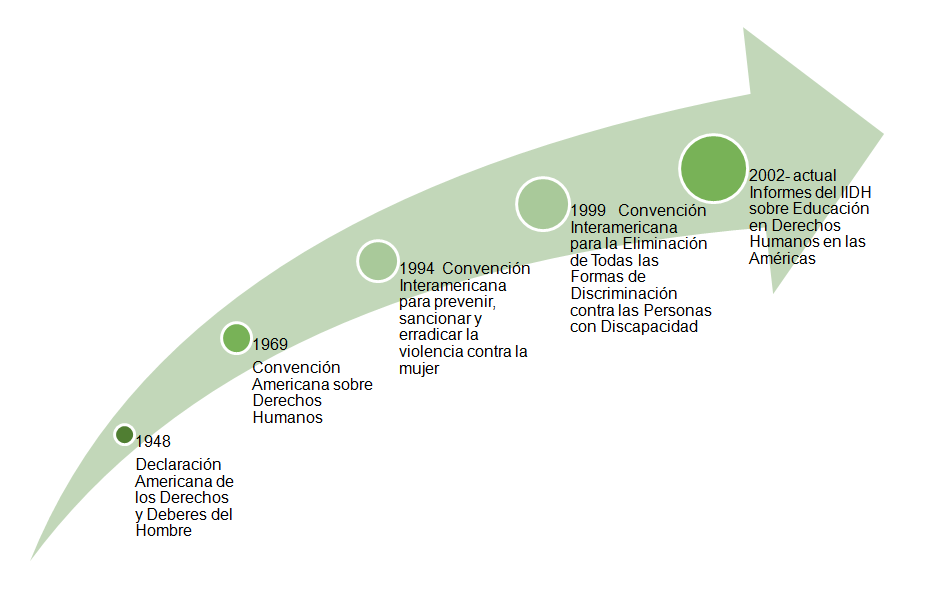

Los esquemas 1 y 2 indican la progresión de los Derechos Humanos en el sistema internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el sistema regional de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente. Vemos, por ejemplo, el salto cualitativo entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la promulgación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, siendo éstos instrumentos vinculantes para los Estados parte.

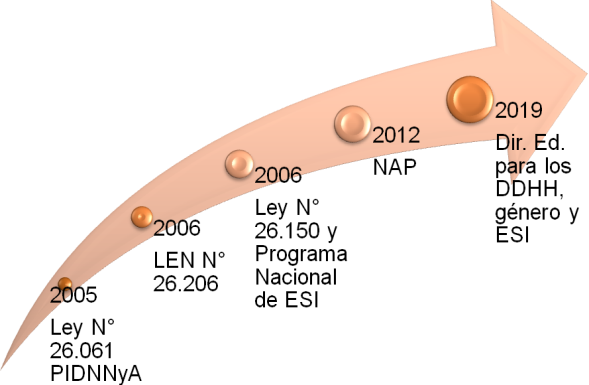

El esquema 3 nos muestra los hitos del siglo XXI referidos a Derechos Humanos en la legislación nacional y algunas de las principales conquistas en términos de derechos que se tradujeron, hasta diciembre de 2023,1 como políticas educativas. Por ejemplo:

En el año 2005 se sancionó la ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se formaliza la incorporación del paradigma de la protección integral de las infancias en nuestra legislación interna, superando el paradigma del patronato estatal en el abordaje de asuntos relativos al cuidado de niños, niñas y adolescentes.

En 2006, los Derechos Humanos entran con fuerza de ley en el sistema educativo con la Ley Nacional de Educación N° 26.206. Allí se indica que los Derechos Humanos, el pasado reciente y la construcción de la memoria colectiva deben ser contenidos prioritarios en las aulas de todos los niveles y modalidades. En esta línea, se garantizó la inserción curricular de estas temáticas mediante los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) aprobados por el Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las jurisdicciones entre 2004 y 2012.

Se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150 en el 2006 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

En 2019 entró en funciones la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, en el marco del Ministerio de Educación de la Nación. Los programas y áreas que componen la Dirección son: Programa Nacional de Educación Sexual Integral; Programa Educación y memoria; Programa Prevención y cuidados en el ámbito Educativo; Área de Convivencia escolar; Área de Educación Ambiental Integral.

Este mapa normativo evidencia una batería de recursos imprescindibles para fundamentar la enseñanza de los Derechos Humanos y valorar los esfuerzos políticos por posicionarla en línea con los estándares regionales e internacionales en la materia. No obstante, hablamos de una estructura sin garantías de continuidad: desde su reciente asunción presidencial en diciembre de 2023, Javier Milei implementa un programa de naturaleza neoliberal en lo económico2 y fuertemente conservador en lo político, con prácticas disruptivas3 en la estrategia de comunicación política. Los efectos son impredecibles en términos modélicos para las ciudadanías dado el alcance de los ejemplos contrademocráticos, propios de un golpe blando en tiempos de transición del capitalismo analógico a un capitalismo digital (Díaz Arias y Mackenbach, 2024). Además de la violencia simbólica y material4 ejercida como forma de hacer Estado, las mediciones demuestran un deterioro feroz en las condiciones de vida de la población que representan un retroceso inédito en materia de protección de los Derechos Humanos desde el retorno a la democracia.5

En estas coordenadas, la construcción de ciudadanías respetuosas de la democracia representa un desafío pedagógico crucial en contextos donde los mismos sujetos de la educación son objeto de procesos de vulneración de derechos. Por ello, consideramos que nos debemos la tarea de precisar algunos supuestos sobre éstos que colaboran en sabotear su enseñanza desde un enfoque de Educación en Derechos Humanos. Estas concepciones, que se cristalizan aceleradamente, operan en su detrimento. Sobre esto queremos pronunciarnos a continuación.

Supuestos sobre los Derechos Humanos: elementos para un debate crucial

La racionalidad neoliberal perfila a los sujetos de la educación como consumidores. No es de extrañar que desde ese marco se construya un relato sobre los Derechos Humanos como algo absurdo e innecesario a partir de la enunciación y reproducción de ciertos supuestos. Los supuestos no se demuestran sino que ellos demuestran de antemano las cosas sin necesidad de fundamentarlas. Los escuchamos en dirigentes políticos, periodistas, personajes públicos y también en docentes. En este apartado, quisiéramos esquematizar algunas ideas sobre los supuestos referidos a los Derechos Humanos como punto de partida para pensar de qué modo dichas representaciones inciden en nuestras propias concepciones sobre ellos y se hacen presentes –con más o menos percepción– en las prácticas de enseñanza.

Los Derechos Humanos son un ideal. Desde hace un tiempo se habla de la importancia de deconstruir ciertas prácticas culturales para comprender que muchas veces significamos y explicamos fenómenos o procesos (el amor, la amistad, la maternidad, la pobreza, la infancia, etc.) desde atributos ideales, muy lejanos a cómo se expresan en la realidad. Des-romantizar un acontecimiento, hecho o proceso implica reconocer sus componentes conflictivos, reactivos, no deseados, contradictorios. En esta línea proponemos la des-romantización de los Derechos Humanos porque, ¿es posible que en las instituciones educativas haya estudiantes y/o docentes que se autoperciban como parte de la comunidad LGTBIQ+ pero su opción política sea un/a candidato/a que considere la homosexualidad como una enfermedad? Sí, es posible. ¿Es posible conversar con miembros de la comunidad educativa que estén de acuerdo con la erradicación de las villas y los barrios construidos sobre terrenos en toma, aunque no haya definida una política de vivienda digna para las personas que se verían desplazadas? Sí, es posible, porque desde esa perspectiva importaría más dejar de ver la pobreza de la gente, que erradicar la pobreza. Esto implica a la educación porque si se romantizan los Derechos Humanos como enunciados perfectos e ideales, aquellos debates en las aulas que escapen a dichas definiciones quedan inhabilitados; y lo interesante es justamente problematizar: ¿de dónde salen esas nociones sobre los derechos? ¿En qué se fundamentan? Quizás el problema de romantizar los Derechos Humanos sea condenarlos a ser solamente una efeméride: si los enseñamos como un objeto acabado, atemporal, aséptico, solo tendremos para contar de ellos las cosas memorables. Serán una sucesión de fotos sueltas e inconexas en vez de un largometraje que está rodando.

Decimos en cambio que son conquistas históricas. Su contenido revela injusticias con la intención no solo de ponerlas en evidencia sino de subvertirlas. A lo largo de la historia se modificó enormemente lo que se considera una injusticia, también la definición de la/s víctima/s y las medidas consideradas reparatorias de un derecho vulnerado. Estos procesos, que hacen al derrotero de los Derechos Humanos, construyen los fundamentos éticos y políticos que orientan nuestro actual proyecto civilizatorio. Ahí la educación tiene grandes preguntas para hacerle a la historia y sus protagonistas.

Los Derechos Humanos no se cumplen. ¿Cuántas veces se escuchan frases como “los Derechos Humanos están pero nunca se cumplen”, o “son un discurso vacío que no se hace realidad”? Aquí la educación como campo requiere contextualizar la discusión como corresponde: los Derechos Humanos son un invento. Originalmente, son una herramienta que surgió para dar curso a ciertos objetivos políticos y económicos de la burguesía europea de fines del siglo XVIII. Hoy su vigencia y progresividad se relacionan con decisiones políticas, movilizaciones sociales, demandas, luchas por sostener políticas sociales para mejorar nuestra calidad de vida. Como plantea Isabelino Siede (2007, 2013, 2020), todo derecho es heredero de una injusticia. Por eso, así como no está escrito en ningún lado el destino de la humanidad tampoco existe un destino para los Derechos Humanos; siempre pueden ser más, mejores e incluir a más personas. Ya tienen un piso en la robusta legislación que los defiende pero no tienen un techo o punto de llegada. Su efectivización depende entonces no tanto de sus características intrínsecas sino de voluntades políticas, de la capacidad de organización y también de gestión (popular, social, comunitaria, institucional, profesional, etc.).

Los Derechos Humanos son declarativos, una mera utopía. Como hemos dicho más arriba, los Derechos Humanos son una herramienta, aparecieron para resolver ciertas necesidades de época y eso implicó que rodaran cabezas, incluida la de Olimpia de Gouges que pidió igualdad de derechos para las mujeres y terminó guillotinada, porque en ese momento la burguesía acordaba en inventar derechos para los varones pero, según los mandatos patriarcales convencionales, para las mujeres solo habría tareas domésticas. Pensando en el campo educativo, decimos que la incorporación de los Derechos Humanos como contenidos tanto en la formación docente inicial y continua (Baez, 2017; Morgade, 2023; Piovani, 2019) desde un enfoque propio para el nivel superior (Santos, 2023), como en la enseñanza en otros niveles y modalidades (Rodino, 2015; Siede, 2016), resulta en procesos fuertemente instituyentes de nuevas praxis que convocan formas novedosas de ejercer las ciudadanías a la vez que colaboran en la renovación de las culturas instituciaonales. Lo vemos por ejemplo con la implementación de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, cuando cada docente se ve interpelado/a para revisar los estereotipos de la matriz cis-hetero-patriarcal que se reproducen en las planificaciones, en los modos de organizar los espacios escolares o distribuir los recursos en el aula, de asignar lecturas, de evaluar, etc. Entonces, los nuevos derechos (humanos) que ingresaron hace relativamente poco a la enseñanza son concretos, la tensión es atender a lo que podemos incorporar desde la especificidad de la profesión docente para que se cumplan, como un enfoque de enseñanza adecuado: la Educación en Derechos Humanos.

| Supuestos sobre los Derechos Humanos | Características y alcances |

| Idealización / Romantización | Son conquistas históricas. Su contenido revela injusticias para subvertirlas. |

| No se cumplen | Son instituyentes. Inauguran praxis y renuevan culturas institucionales. |

| Son declarativos | Son progresivos. Se expresan en políticas públicas. |

Por lo visto hasta aquí se entiende que para la racionalidad neoliberal los Derechos Humanos premian a quienes no lo merecen: aquellos/as que no se esfuerzan lo suficiente por convertirse en actores competitivos en una sociedad de libre mercado. Esta lectura se legitima –en parte– mediante supuestos que constituyen verdaderas barreras epistemológicas y requiere ser removida en las prácticas de enseñanza. Atender los requerimientos de un enfoque de Educación en Derechos Humanos, propio de un Estado social de derecho, es posible mediante una problematización que visibilice dichos supuestos y colabore en su desarticulación.

A continuación, nos interesa reponer porqué una perspectiva filosófica crítica, intercultural y situada sobre los Derechos Humanos, colabora en reperfilar su abordaje en espacios de enseñanza dentro del robusto marco normativo vigente que la sustenta, y abona a su vez la laboriosa misión de remover aquellos supuestos que zozobran su alcance.

Una perspectiva crítica, intercultural y situada de los Derechos Humanos para su enseñanza

En este último apartado, nos proponemos reponer elementos que una perspectiva filosófica crítica, intercultural y situada de los Derechos Humanos puede aportar a su definición, delinear posibles alcances (Ellacuría, 2012; Sánchez Rubio, 2007; Zielinski, 2013) y finalmente establecer algunos desafíos pedagógicos referidos a su lugar en los actuales contextos educativos.

¿Por qué una perspectiva filosófica crítica? Con distintas derivas a lo largo de la historia desde su aparición hacia mediados del siglo XIX, el paradigma crítico se expresa en primer término como una construcción teórica opuesta a la teoría tradicional. El principal elemento de distinción está en la crítica a la forma convencional –hasta entonces– de construir teoría y de fundamentar el conocimiento, la presunción de objetividad del saber científico, la neutralidad valorativa de quien investiga, la fidelidad de la información construida respecto del fenómeno estudiado y la posibilidad de agotar en conclusiones universales la totalidad de casos particulares, más allá del tiempo y el lugar donde éstos tengan lugar. Esto significa que la teoría crítica asume en su acción de investigación que quien investiga está inmerso/a en un determinado contexto, atravesado/a por sus variables sociales, políticas y culturales al momento de realizar su tarea, a la vez que éstas afectan tanto su condición de investigador/a como de actor social.

La Escuela de Frankfurt realizó los aportes más significativos a este paradigma ya en pleno siglo XX. Max Horkheimer, exponente central junto a Theodor Adorno y Jürgen Habermas, sistematizó en su obra Teoría tradicional y teoría crítica (1937) un conjunto fundamental de críticas al modelo de Estado liberal, al paradigma positivista y a sus formas de construir y legitimar conocimiento en el marco de las sociedades industrializadas del llamado capitalismo tardío. Así, asumen que el papel de la teoría es explicar los fenómenos mas no juzgarlos. Una de las críticas centrales de Horkheimer a la concepción tradicional de la teoría es dirigida a su presunción de objetividad. El autor la concibe como esa falsa conciencia de sí mismo que porta el científico burgués, toda vez que cualquier tipo de actividad que éste lleve adelante se inscribe, como cualquier otra actividad, en un proceso social de producción capitalista. Su trabajo, entonces, no deja de ser funcional a dicho sistema productivo y es cómplice de sus consecuencias, por más ficción de asepsia axiológica que lo cubra.6

La teoría crítica busca desmarcarse de esta concepción y reformular los términos en que acontece el conocimiento. ¿Qué podemos conocer? Pero sobre todo, ¿cómo se produce el conocimiento? Para Horkheimer, “el hecho percibido está (…) antes de su elaboración teórica consciente, llevada a cabo por el individuo cognoscente, condicionado por ideas y conceptos humanos” (1937, p. 234). Cuando el pensamiento y el comportamiento críticos se preguntan si hay formas del saber previas a su propia enunciación, vemos principalmente una invitación al desacato. Se trata de desconfiar de los roles sociales preasignados, renegar de las destinaciones y sospechar de la satisfacción que genera su cumplimiento.

Esta invocación a la rebeldía es nombrada por el autor como un modo de pensar tenaz y también fantástico, que será posible solo si se asume su contradicción como elemento estructural y su distancia estricta de la razón moderna como fundamento. Como sostiene Gándara Carballido (2019),

es con el propósito de contribuir a los procesos de emancipación que el pensamiento crítico realiza su tarea, poniendo al descubierto conexiones y causas que generalmente permanecen ocultas en los fenómenos sociales, e interviniendo para apoyar transformaciones que favorezcan a aquellos sectores de la población que son sometidos a relaciones de subordinación (p. 25).

En el campo educativo, son importantes y numerosos los trabajos que se inscriben en el marco de las teorías críticas. En América Latina, este paradigma ha dialogado fructíferamente durante el último cuarto del siglo XX con los planteos de la Filosofía de la Liberación preocupados en la necesidad de pensar un sujeto latinoamericano más allá de la matriz académica eurocéntrica. Asimismo, podemos mencionar como sus interlocutoras contemporáneas las teorías decoloniales, poscoloniales, descolonizadoras, la filosofía intercultural latinoamericana liberadora, distintas vertientes de los feminismos, etc.

Estos hallazgos se desarrollan al calor de un debate teórico referido al fundamento de los Derechos Humanos en América Latina y sus alcancen (Zaffaroni, 2022). En el caso específico de la teoría sobre los Derechos Humanos refiere, por ejemplo, a sus prioridades: ¿es más importante implementar una redistribución de recursos que asegure el bienestar de todos los sectores sociales, o es previo atender el reconocimiento de los sujetos que conforman dichos sectores como un ejercicio político de justicia histórica y soberanía identitaria? Sobre el primer tópico, Nancy Fraser (2004) afirma que “los planteamientos a favor del reconocimiento están sirviendo más para marginar, eclipsar y desplazar las luchas en favor de la redistribución que para completarlas, complejizarlas y enriquecerlas” (p. 56). En cambio, en otros planteos se afirma que, incluso con intentos bienintencionados mediante las teorías del reconocimiento, el Occidente ha incurrido en un nuevo gesto colonizante, operando

la sustitución del ser humano de carne y hueso por un concepto jurídico de “ciudadano”, “propietario”, “sujeto de derechos formales”, etc., que, además de hacer “representables” a los seres humanos en su insustituible y “necesitada” corporalidad viviente, disuelve la socialidad conflictiva real en una estructura discursiva legal sobre los derechos y los deberes de personas supuestamente iguales. Esta sustitución del ser viviente por el sujeto de derecho conlleva al menos dos consecuencias importantes (que concretizan la idea de la disolución de la sociedad en la discursividad), a saber, la primera que es la tendencia a enmascarar o no dar el peso debido a las relaciones asimétricas de poder económico, político y militar en cuyo marco se habla del reconocimiento del otro; y la segunda es que la cuestión “material” de garantizar las condiciones de vida real del ser viviente (y todo lo que ello significa en sus diferentes dimensiones) pasa a un segundo plano (Fornet-Betancourt, 2011, p. 19).

Creemos entonces que una perspectiva crítica referida a los Derechos Humanos nos permite trabajar por una definición de éstos no acabada, dinámica, atenta a los requerimientos que las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas plantean en términos de necesidades de las personas. Asimismo, resulta vital para posicionar dichas definiciones no solo como resistencia a los contextos políticos más hostiles –por ejemplo el planteado por la reactualización de los discursos negacionistas–, sino como una requerida y estratégica actitud ofensiva, propositiva y creativa para ampliar el horizonte de derechos.

¿Por qué una perspectiva filosófica intercultural? Siguiendo a nuestro autor, la filosofía intercultural es un proyecto inacabado, un programa que encuentra durante su propia realización el horizonte que lo convoca y, en ese sentido, resulta imposible de agotar al tratarse de un “proceso que inicia y sostiene la pluralidad de filosofías que emergen con la contextualización del filosofar” (p. 37). Desmarcándose de los influjos filosóficos hegemónicos –europeos y norteamericano–, en América Latina estará “vinculada a las demandas de justicia cultural de los pobres y de las culturas marginadas o negadas” (p. 29). Ello se logra por un distanciamiento intencional del mero ejercicio reflexivo-especulativo que constituye la representación convencional (¿vulgar?) de lo que significa “filosofar” para, en cambio, explorar, conocer, divulgar, confrontar, poner en conversación, otras epistemologías posibles. Romper con el monologismo de la racionalidad europea será posible reconociendo que existen “creaciones nuestroamericanas idiosincráticas alternativas y de resistencia, cuyas manifestaciones se han dado en gran medida fuera de los ámbitos universitarios” (Bonilla, 2021, p. 75). En este sentido la filosofía intercultural pesquisa una forma otra de filosofar para, desde allí, propiciar el hallazgo de “pistas culturales que permitan la manifestación polifónica de la filosofía desde la pluralidad de las culturas” (p. 28).

En esta búsqueda, la ampliación del canon filosófico es un ejercicio requerido que se logra, metodológicamente y en diálogo con el paradigma crítico, destituyendo los modos convencionales de investigar, construir datos y validar la información considerada científica. Las diversas fuentes del saber y el hacer de la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora, convocada para la proyección de ciudadanías interculturales (Bonilla, 2015, 2017, 2020, 2021), nutren un alcance más complejo, más completo –aunque inacabado– que no solo contribuye a recuperar tradiciones y saberes excluidos, negados, olvidados, desconocidos, sino que también se emparenta metodológicamente con otras disciplinas y campos del conocimiento –como la historia, la antropología o la pedagogía– para las que no resulta extraño consultar cartas, tradiciones orales, registros periodísticos, entrevistas, diarios personales, diálogos, anécdotas, relatos, leyendas, mitos, bitácoras, etc.; es decir, fuentes escritas no convencionales, fuentes orales, “rituales e imágenes que expresan el pensamiento y el mundo simbólico de una cultura, a la construcción de casos, etc., entendiendo que de este modo se enriquece el trabajo filosófico” (2021, p. 76). Esta nueva racionalidad propuesta por la filosofía intercultural latinoamericana trata de atender

las violencias y los daños físicos, culturales, epistemológicos y morales causados al otro cultural y/o étnico por los procesos de conquista, colonización, evangelización e imperialismo que se fueron jalonando en el tiempo desde el siglo XVI (…) Por ello esta orientación filosófica hace también suyas de modo crítico las nociones centrales de ‘víctima’, ‘pobre’ y ‘pueblo’ (2021, p. 69).

Por ello, entendemos que una perspectiva filosófica intercultural otorga una trama ética, epistemológica y política necesaria para atender desde un enfoque de Educación en Derechos Humanos los temas de la agenda educativa actual –educación inclusiva, diversidades, educación ambiental integral, educación sexual integral, procesos migratorios, racismo, violencias digitales, etc.–. Hablamos de una atención no especulativa sino planteada como programa político dirigido a la construcción de una posible justicia intercultural y contextual (Salas Astraín, 2020) en el marco de la particular tradición política latinoamericana: sin desoír, negar ni omitir sus históricas heridas coloniales. Pero, ¿qué es lo justo?, “justo es lo que repara la injusticia” (Bartolomé Ruiz, 2013, p. 324) y por ello la justicia debe resultar solícita de toda víctima, entendiendo que

la víctima no es relativa, es objetiva; al mismo tiempo su condición es histórica, o sea, relativa a las circunstancias que provocaron la injusticia. Esa doble relación hace de la alteridad herida de las víctimas un criterio objetivo e histórico de lo justo (p.322).

Hemos descrito antes expresiones de la injusticia que se manifiestan en espacios educativos como múltiples violencias, siendo su naturalización uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos las/os docentes en instituciones donde se inscriben nuestras acciones como agentes estatales, en tanto que “la naturalización diluye la responsabilidad política” (p. 325). Por ello, consideramos la enseñanza de los Derechos Humanos desde un enfoque pedagógico propio y en el marco de esta perspectiva como un acto de justicia, a la vez, reparatorio y restaurador de derechos.7

¿Por qué un análisis situado? La interculturalidad es impracticable sin un cabal reconocimiento del otro como interlocutor legítimo y de los diversos procesos de opresión, injusticia, violencia y negación que nos constituyen como sujetos históricos de Nuestramérica. El reconocimiento es una categoría central en el planteo de la filosofía intercultural, pues .como reparación histórica deriva en un enriquecimiento exponencial del pensamiento que, en la generación de nuevos polílogos filosóficos, da cabida a la auténtica posibilidad de contribuir a la generación de “filosofías de la re-existencia” (Bonilla, 2021, p. 76). No obstante, a partir de esta necesidad de un universal situado, para el Sur global en general y América Latina en particular (Medici, 2022), quisiéramos señalar dos cuestiones que nos inquietan: una es la posible presunción de un principio de solidaridad bienintencionada entre los pueblos que portan herida colonial, entendiendo con ello el peligro de romantizar un sujeto histórico desde, nuevamente, una voz que termine hablando por los demás; y la segunda cuestión es la pregunta por los canales mediante los cuales la producción académica sobre estos asuntos dialoga con la agenda de los Estados y encuentra dispositivos adecuados para incidir en las políticas públicas. Esto es particularmente importante ya que “la mística invocación al enfoque de derechos, pierde peso a nivel regional y se impone el respaldo en evidencia empírica. Esto es, legitimados los derechos, se requiere ya no solo invocarlos sino implementarlos” (Pautassi, 2021, p. 35).

El problema de los estereotipos y supuestos sobre los Derechos Humanos, se tensiona aún más cuando los discursos y representaciones que deslegitiman la centralidad del Estado en materia de protección de derechos son también asumidos y reproducidos por los sujetos más vulnerados por el sistema. Por ello insistimos: en la enseñanza de los Derechos Humanos es un desafío pedagógico central identificar dichas representaciones y problematizarlas en tensión con el aparato normativo disponible. Este ejercicio es más resonante a la luz de perspectivas teóricas que colaboren en volver a mirar prácticas cotidianas donde las diferencias, lejos de consolidarse como expresiones de derechos, se construyen como nuevas desigualdades entre los sujetos. En esta línea podemos mencionar los nuevos estudios críticos sobre infancias (Magistris y Morales, 2020, 2024); interseccionalidades (Crenshaw, 1989; Viveros Vigoya, 2023, 2016; Visotsky, 2018); géneros y expresiones contemporáneas del patriarcado (Fraser, 2004; Godoy, 2017; Scott, 2010); accesibilidad (Casal, 2016) entre muchas otras producciones académicas e investigativas que colaboran en jerarquizar dichas problematizaciones, tanto en el campo educativo como en otras esferas. En este sentido, fortalecer el lugar de los Derechos Humanos en la enseñanza requiere, como hemos señalado, asumir su (nada natural) naturaleza compleja, contradictoria y desafiante.

Por último, resta decir que hemos escuchado hasta el cansancio que la educación está en crisis. A modo de corolario nos interesa formular otro enunciado: la educación no está en crisis sino que es crisis, por definición. La palabra crisis proviene del griego κρίση (krisis) y éste del verbo κρινεΐνη (krinein) que significa “separar” o “decidir”. El término designa la necesidad de estudiar o analizar algo para emitir un juicio de valor, y de allí que criterio señala un razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. De eso se trata la educación: de tomar decisiones, evaluar, analizar, reformular. No se trata solo de “estar” habitando una coyuntura determinada sino de experienciar un proceso con cierta continuidad para inscribir allí una acción relevante. La forma crítica de la educación actual entendemos que se manifiesta en el carácter fuertemente instituyente de este siglo XXI, atravesado por múltiples violencias pero también convocante en términos de desacatos posibles, desde la posibilidad real de enseñar mediante prácticas democráticas y con los Derechos Humanos, como hemos mencionado, a modo de piso innegociable pero sin techo que los limite.

Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional (2024). Argentina: Informe al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (98º Grupo de Trabajo presesional). Recuperado de https://www.amnesty.org/es/documents/amr13/7891/2024/es/

Ávila, J. (2012). Max Horkheimer: Teoría tradicional y teoría crítica. La singularidad epistemológica para la transformación de la sociedad. Estudios de Filosofía, 10, 73-87.

Báez, J. (2017). Entre la prevención y el cuidado: tensiones en torno a las estrategias de inclusión frente a las desigualdades educativas sexuadas. En N. Filidoro, S. Dubrovsky, V. Rusler, P. Enright, S. Mantegazza, C. Lanza, B. Pereyra y C. Serra (Comp.), Miradas hacia la educación inclusiva (pp. 187-206). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía, UBA.

Balibar, E. (2013). Ciudadano sujeto. El sujeto ciudadano (Vol.1). Buenos Aires: Prometeo.

Bartolomé Ruiz, C. M. (2013). La justicia anamnética. Violencia, mímesis y memoria de las víctimas. Advocatus, 20, 319-335.

Bonilla, A. B. (2021). Algunas ideas para educar en derechos interculturales. En I. Ramírez Hernández (Coord.), Tópicos de Filosofía y Educación para el Siglo XXI (pp. 187-211). México: CLACSO.

Bonilla, A. B. (2020). La “hora” de las ciudadanías interculturales emergentes. En R. Salas Astraín (Comp.), Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los pueblos (pp. 263-276). Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.

Bonilla, A. B. (2017). Lectura intercultural de algunas patologías del reconocimiento en América Latina. En G. Sauerwald y R. Salas Astraín (Ed.), La cuestión del reconocimiento en América Latina. Perspectivas y problemas de la teoría político-social de Axel Honneth (pp. 81-92). Zürich: Lit Verlag.

Bonilla, A. B. (2015). Hacia una filosofía intercultural de la educación: enseñar derechos humanos en contextos (neo) coloniales. En I. E. Ramírez Fernández (Comp.), Voces de la Educación (pp. 39-74). México: Ediciones del Lirio.

Casal, V. (2016). Trabajo con otros, haceres sensibles. Armar la trama en tiempos de discursos de inclusión. Debates en torno a la Educación Inclusiva. Revista Académica Discapacidad y Derechos, 2.

Cenci, A. y Petry, C. (2020). Para além da racionalidade neoliberal: o comum e a práxis instituinte como princípios ético-formativos. Educação em Questão, 58(56), 1-19.

Centro de Economía Política Argentina (2024). La ejecución presupuestaria de la administración pública nacional.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. The University of Chicago Legal Forum, 140, 139-167.

Cullen, C. (2004). Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires: Paidós.

Díaz Arias, D. y Mackenbach, W. (2024). Democracias asediadas: Golpes de Estado en América Latina (siglos XX y XXI). Ciudad Autónoma de Buenas Aires: Teseo.

Dussell, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Madrid: Trotta.

Dussell, E. (2022). Política de la liberación. Crítica creadora. Madrid: Trotta.

Ellacuría, I. (2012). Historización de los Derechos Humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares. En C. Bartolomé Ruiz (Org.), Direiito à justiça memória e reparação: a condição humana nos estados de exceção. São Leopoldo: UNISINOS.

Feldfeber, M. y Gluz N. (2011). Las políticas educativas en Argentina: herencias de los ´90, contradicciones y tendencias de “nuevo signo”. Educação& Sociedade, 32(115), 339-356.

Fornet-Betancourt, R. (2011). La filosofía intercultural y la dinámica del reconocimiento. Conferencia inaugural de la Cátedra Fray Bartolomé de Las Casas de la Universidad Católica de Temuco. Universidad Católica de Temuco, Chile.

Fraser, N. (2004). Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento. New left review, 4, 55-68. Recuperado de https://newleftreview.es/issues/4/articles/nancy-fraser-nuevas-reflexiones-sobre-el-reconocimiento.pdf

Gándara Carballido, M. (2019). Los derechos humanos en el siglo XXI: una mirada desde el pensamiento. Buenos Aires: CLACSO.

Godoy, D. (2017). Alteridad, diferencia y exterioridad en la filosofía latinoamericana desde una perspectiva feminista. Cuadernos del CEL, 2(3), 60-75.

Hinkelammert. F. (2001). Los Derechos Humanos frente a la globalidad del mundo. Estudios, 2, 11-29.

Horkheimer, M. ([1937] 2000). Teoría tradicional y teoría crítica. Barcelona: Paidós.

Instituto Nacional de Estadística y Censo (2024). INDEC Informa. Año 29, número 5. Recuperado de

Instituto Nacional de Estadística y Censo (2023). Condiciones de vida. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2023. Vol. 8, número 7. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152

Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.

Magistris, G. y Morales, S. (2020). Niñez en movimiento: del adultocentrismo a la emancipación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Chirimbote.

Magistris, G. y Morales, S. (2024). Reinventar el mundo con las niñeces. Del adultocentrismo a las perspectivas niñas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Chirimbote.

Medici, A. (2022). Más allá del reconocimiento: liberación, interculturalidad, derechos humanos a 51 años de la Filosofía de la Liberación. Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, 47(33) 48-65.

Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (2024). Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA). Datos de marzo de 2024. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas

Morgade, G. (junio, 2023). Formación docente y ESI. Recorridos y pendientes en tiempos turbulentos. Conferencia presentada en el II Congreso Educativo Los caminos de la ESI, vivencias democráticas. General Roca, Argentina. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=v6dPxLJls5U&t=8s

Pautassi, L. (2021). La inconclusa articulación entre derechos humanos y políticas públicas. Obligaciones, enfoques y estrategias. En V. Kandel, L. Gottero y V. Jaramillo (Comp.), Planes nacionales en Derechos Humanos: debates y reflexiones sobre experiencias latinoamericanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Piovani, M. V. (2019). La formación docente en derechos humanos: la experiencia del Postítulo del Infod. En M. Badano (Comp.), Educación superior y Derechos Humanos. Reflexiones, apuestas y desafíos (pp. 137-156). Paraná: Editorial Uader.

Rodino, A. M. (2015). La educación con enfoque de derechos humanos como práctica constructora de inclusión social. Revista Interamericana de Derechos Humanos, 61, 201-223.

Salas Astraín, R. (2020). Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los pueblos. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.

Sánchez Rubio, D. (2007). Contra una cultura anestesiada de Derechos Humanos. San Luis Potosí: CEDHSLP UASLP.

Santos, J. E. (2023a). Batallas políticas y desafíos pedagógicos. Los Derechos Humanos en la formación docente del siglo XXI. Neuquén: Educo-UNCo.

Santos, J. E. (2023b). ¿Qué implica enseñar derechos humanos en el nivel superior? Reflexiones a partir de la experiencia de profesoras/es formadoras/es de maestras/os. Revista De La Escuela De Ciencias De La Educación, 2(18), 101-118. Recuperado de https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/804

Santos, J. E. (2022). Derechos Humanos y formación docente en tiempos de racionalidad neoliberal. Revista Educación, Política y Sociedad, 8(1), 9-33.

Scott, J. (2010). Gender: Still a useful category of analysis?, Diogenes, 57(225), 7-14.

Siede, I. (2020). Desafíos actuales de la educación en Derechos Humanos. Olhares 8(2), 31-45. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.16659/pr.16659.pdf

Siede, I. (2016). Peripecias de los derechos humanos, en el currículo escolar de Argentina. Buenos Aires: Eudeba.

Siede, I. (2013). Los Derechos Humanos en las escuelas argentinas: una genealogía curricular (Tesis doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Siede, I. (2007). La educación política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. Paidós: Buenos Aires.

UNICEF. (2024) Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Recuperado de https://www.unicef.org/argentina/informes/informe-pobreza

Visotsky, J. (2018). Interseccionalidad crítica y educación. Cuadernos de descolonización y liberación, 13(21), 155-171.

Viveros Vigoya, M. (2023). Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario. Buenos Aires: CLACSO.

Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista, 52, 1-17.

Wallerstein, I. (2006). Abrir las ciencias sociales. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Walsh, C. (2017). Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial: luchas, caminos y siembras de reflexión-acción para resistir, (re)existir y (re)vivir. Colombia: Alternativas.

Zaffaroni, E. R. (2022). Colonialismo y Derechos Humanos. Apuntes para la historia criminal del mundo. Buenos Aires: Penguin Random House.

Zielinski, J. M. (2013). Los Derechos Humanos desde las víctimas históricas. Análisis crítico desde la ética intercultural de la liberación. Las Torres de Lucca. Revista Internacional de Filosofía Política, 2(3), 97-137.

Notas

Recepción: 13 junio 2024

Aprobación: 08 agosto 2024

Publicación: 01 diciembre 2024